교동 한옥교회

인천의관광/인천가볼만한곳

2008-03-14 22:27:39

건축물은 기원이 다른 종교와 문화가 만나는 곳

- 살림집을 닮은 교동 한옥교회 -

익산 두동교회의 ㄱ자형 내부

외래 종교가 유입되는 과정에서 지역의 토착문화를 수용하는 것은 일반적인 현상이다. 기독교가 들어올 당시 우리나라 문화전반에 널리 퍼져있던 유교문화는 기독교가 수용해야할 문화였으며 이 때 수용된 유교문화는 초창기에 세워진 교회건물에 그대로 녹아 있다.

즉 유교적 관념인 남녀유별에 의해 세계적으로 우리나라에만 있는 것으로 알려진 ㄱ자형교회가 대표적인 사례다. 또한 남신도공간과 여신도공간을 별도로 설치하지 않은 경우에는 신도석 중간에 장막이나 칸막이를 쳤던 내부공간에서 당시에 팽배했던 유교문화의 단면을 읽을 수 있다.

서양식 외관의 대형 건물의 교회가 세워졌던 대도시의 경우와 달리 농촌에는 시골의 소박한 정서에 맞게 한옥으로 교회를 세웠다. 다른 지방에 비해 서구문물이 일찍 들어 온 인천에 한옥교회가 세워진 것은 당연한 일로 지금도 여러 채가 옛 모습을 간직한 채 남아 있다. 성공회 강화성당, 성공회 온수리성당, 강화 서도 중앙교회 등은 이미 널리 알려져 있고 건물의 규모도 상당하다.

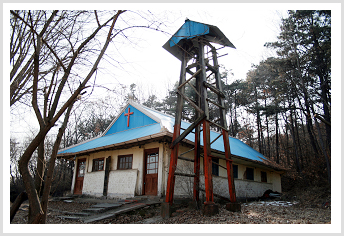

그런데 강화군 교동면 상용리 518번지에 위치한 교동교회는 시골의 어느 곳에서나 볼 수 있는 살림집처럼 생긴 건물이다. 교동도에 개신교가 들어온 것은 1899년 무렵의 일이다.

교동교회 전경

초기에는 사랑방에서 예배를 올리다 1900년에 교동읍에 교회를 세우고 그 이름을 교동교회라 했다. 이후 1933년 상룡리에 새로 교회를 세우고 교동교회를 옮겨 오늘에 이르고 있다. 이 교회의 간판과 종탑은 1900년에 세워진 교회의 것을 옮긴 것이라 한다. 교동교회는 상룡리에 살던 박씨 집안에서 세운 것으로 훈맹정음을 만들어 맹인들의 아버지로 불리는 박두성 선생도 이 마을에서 태어났다.

교동교회는 이 마을의 살림집들 보다 약간 높은 곳에 배치하여 성소로서의 의미를 부각했으며 목조 단층 건물로 지붕은 청색 슬레이트로 마감되어 있다. 지붕을 슬레이트로 교체한 것은 최근의 일로 원래는 초가지붕이었다. 지붕의 정면은 합각으로 모양을 만들고 뒤편은 박공모양으로 처리했는데 이는 정면 합각부에 십자가를 설치하기 위한 것으로 보인다.

건물의 전체적인 형태는 장방형으로 짧은 변의 한쪽에는 출입문을 배치하고 그 반대편에는 강대석을 두었다. 건물의 외벽은 하부에 방화장을 쌓고 상부벽은 회를 발라 마감한 전형적인 전통 살림집 모양이다.

건물의 정면은 출입문과 창문을 각각 두 개씩 배치하여 좌우대칭으로 구성했으며 좌우벽체에는 각각 4개의 창문을 설치했다. 소규모의 건물임에도 출입문이 두 개인 이유는 앞서 말한 남녀유별이라는 관념에 따라 만들어진 것이다. 사진에서 볼 때 좌측은 남자신도들의 출입문이고 우측은 여자신도들의 출입문이다.

교동교회 종탑

출입문을 열고 들어가면 신도석과 연결되며 내부에서도 남녀 신도석은 엄격하게 구분되어 있었다. 이 교회의 경우에는 남녀 신도석을 구획하는 천막이나 차단벽이 거의 사라진 1930년대에 세워진 것이라 남녀석을 구분하는 장치는 당초부터 없었을 수도 있으나 남녀를 구분하는 관념은 이 당시에도 여전히 지속되고 있었음을 알 수 있다.

그런데 여기서 집고 넘어가야할 것이 있는데, 신도석이나 출입문의 위치는 유교적 관념을 따른 것이 아니라는 점이다. 즉 동양적 사고를 근간으로 한다면 강대석에서 볼 때 좌측방향이 우선되어야 함에도 그곳에 여신도석을 둔 것은 오른쪽을 우선하는 서양식 사고방식을 따른 것이다.

이렇듯 작은 건물 하나에도 동서양의 문화가 중첩되어 공간과 형태로 구현되어 있다는 것에서 건축물이 갖는 문화적 가치를 느낀다. 현재 이 건물은 약 10여 년 전부터 사용되지 않고 있어 내부를 보기위해서는 미리 연락해야 하는데 이를 몰라 내부는 제대로 보지 못했다.

* 필자는 재능대학 인테리어디자인과 교수로 재직 중이면서 해반문화사랑회의 ‘인천정체성 찾기 운동’에 참여했고 문화재청이 지원한 ‘근대문화유산 지킴이’ 양성 프로그램을 진행했다. 오랜 준비 끝에 ‘다시 쓰는 인천 근대건축’(간향미디어랩)이란 책을 펴냈다.

'인천이야기' 카테고리의 다른 글

| 공화춘(共和春), 자장면의 역사를 말하다 (0) | 2023.04.23 |

|---|---|

| 신포동 음악카페들 (0) | 2023.04.23 |

| 사색에 잠기고픈 날 도심속 포구기행 (0) | 2023.04.22 |

| 위태로운 도시 '인천' (0) | 2023.04.22 |

| 거안사위(居安思危)와 인천체육 (0) | 2023.04.22 |