대한제국의 군함 양무호과 광제호

仁川愛/인천이야기

2008-06-13 20:06:20

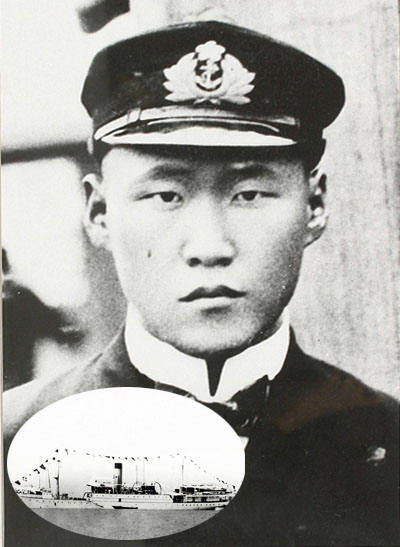

1,최초 근대식 군함 함장 신순성

우리나라 최초의 근대식 군함 함장인 신순성. 구 한말 강대국의 틈바구니에서 해군력의 증강을 꿈꿔왔던 고종황제는 당시로서는 거금인 55만원을 들여 일본으로부터 군함을 도입했다. 이 군함은 고종황제에 의해 '나라의 무력을 키운다'는 뜻을 가진 '양무호(揚武號)'라고 명명됐다.

그리고 바로 이 군함을 이끌고 1903년 4월16일 인천항에 닻을 내린 이가 신순성이다. 신순성은 고종황제에 의해 양무호의 함장으로 임명된다.

황성신문은 1903년 8월19일자 보도를 통해 '군함 양무호 함장은 일본 유학생으로, 기선 견습생 신순성씨가 피임한다더라'라고 소개했다.하지만 신 함장은 양무호의 함장으로 실제 운항을 해보지도 못했고 그리 오래 근무하지도 않았다.

당시 구 한말정부의 운명처럼 양무호의 운명 또한 순탄치 못했기 때문이다.

동경상선학교에서 근대식 기선교육을 이수한 신순성 함장과 72명의 승무원으로 우리나라 최초 근대식 해군 군함으로 출발한 양무호. 그러나 양무호는 빈약한 정부의 재정에 막대한 지출을 초래했고 군함으로서의 구실을 하기에 모든 시설이 낙후된 상태였다. 결국 군함으로서의 역할을 한번도 하지 못한채 러일전쟁직후 화물선으로 개조됐고 1907년 부산 선원양성소의 실습선으로 사용되다 그 이듬해 일본상사의 소유가 돼 버렸다.

중고선인 양무호로 인해 골치를 앓던 구 한말 정부는 이번에는 신조선 발주를 계획, 일본으로부터 1천56t급 광제호(光濟號)를 도입했다.

물론 광제호 인수 역시 신 선장이 맡았고 광제호는 1904년 11월 인천항에 도착해 3인치 포 3문을 장착해 해안경비, 등대 순시, 세관 감시선 등으로 다양하게 사용됐다.

신 선장은 이때 이미 광제호 인수를 앞두고 정부가 개편한 해군 편제에 의해 그의 오랜 꿈이던 해군장교가 됐다. 그러나 해군사관으로서의 신 선장의 조국에 대한 봉사는 만 1년에 그치고 만다.

1905년 을사조약 체결로 통감부 정치가 실시됨에 따라 광제호는 군함으로서의 임무를 거둔 채 인천항을 모항으로 하는 관세국 소속 세관 감시선으로 운명이 바뀐 것이다.

통감부 정치가 실시됐지만 광제호는 한일합방전까지 태극기를 게양하고 운항했다. 1910년 8월29일 치욕적인 한일합방조약이 공포되기 전날밤 신 선장은 광제호에서 나부꼈던 태극기를 내려 집안에 보관했다. 이 태극기는 신 선장이 세상을 떠난 뒤 해방되던 해 한국기선의 취항식에서 신 선장의 장남인 신태범(의사·향토사학자) 박사가 가지고 나와 “구한말 광제호에 달았던 것이니 일장기와 바꿔 달아달라”고 요청했던 것으로도 유명하다.

신 선장은 1912년 조선우선주식회사가 발족하면서 일제가 광제호를 이 회사에 이양하자, 상선의 선장으로 근무했다. 인천항이 생활의 주무대였던 신 선장은 서울의 가족을 이끌고 1917년 인천에 정착했다. 인천에 해원양성소가 개소되면서 광제호는 실습선을 겸하게 됐고 신 선장도 광제호 선장과 실습교관을 겸하면서 후배 해기사 양성에 열정을 쏟아부었다.

정년 퇴직후 가끔 인천앞바다에 나가 후배들의 모습을 둘러보거나 친구들을 찾아 여행을 즐기며 만년을 보낸 신 선장은 그러나 조국 광복을 1년여 앞둔 1944년 2월7일 경동 자택에서 세상을 떠났다.

한편 합방되던 해, 당시로서는 다소 늦은 나이인 33세에 결혼한 신 선장. 3남1녀중 장남인 신태범 박사는 경성제대를 나와 인천 최초의 개업의로 활약했으며 2001년 작고하기 전까지 활발한 저술활동을 통해 개항이후 인천역사의 산증인 역할을 했다.

◇신순성이 걸어온 길

1878년 신순성이 태어난 해는 서구의 열강들이 우리나라를 넘보고 있던 시기. 소년 신순성은 우리나라의 고루한 봉건사회에 저항감을 갖고 있었고 이 같은 진보적 성향은 그의 생애를 통해 일관되게 드러난다. 그는 토지의 세습이 곧 봉건적 세습제도로 이어진다고 보고 이를 타파하기 위해 자신이 사는 집 이외에는 어떠한 부동산도 소유하지 않았다.

그는 자연스럽게 개화문물을 받아들이는 것만이 나라를 살리고 자신의 꿈을 실현하는 길이라고 생각하고 서당 대신 한성일어학교에 입학해 일어와 신(新)문명을 접했다. 여기서 신순성은 개화파의 거두 박영효를 만나게 되고 인생의 결정적인 계기를 맞게 된다.

바로 박영효의 추천에 의해 관비 일본 유학생으로 선발된 것이다. 신순성은 일본 구마모토현 청정횡중학교에서 2년간을 수학한 뒤 1897년 동경상선학교에 입학해 4년간의 근대식 항해교육을 받게 된다. 원래 그의 일본 유학은 조선정부의 해군사관이 되기 위한 것이었으나 일본 해군사관학교는 일본 사족에게만 입학을 허가해 신순성은 그와 유사한 교육기관인 상선학교에 진학한 것으로 전해지고 있다.

[인터뷰] 신순성 선장 손자 용석씨

“제가 4살때 할아버지께서 돌아가셨기 때문에 뚜렷하게 기억나는 것은 없지만 아버지와 주변사람들로부터 할아버지께서 우리나라 최초의 근대식 군함의 함장이라는 이야기를 많이 들었습니다.”

신용석씨는 “할아버지께서는 한일합방이 되면서 광제호 군함기를 자신의 침실에 숨겨둔채 일제 36년간을 고히 간직했었다”며 “아버지께서는 이 태극기를 1945년 해방되던 해 한국 기선취항식에서 일장기와 바꿔달라고 요구했었다”고 밝혔다.

신씨는 “할아버지께서는 한일합방 뒤에도 광제호를 잊지 못해 1917년 서울에서 지내던 가족들을 이끌고 광제호의 모항인 인천에 자리를 잡았다”며 아버지와 자신이 인천사랑에 남다른 배경을 설명했다.

“의사로 명성을 얻었던 아버지께서 나중에는 인천의 역사를 조명하는 향토사 집필에 심혈을 기울였다”며 “이와함께 할아버지의 행적에 대해서도 연구를 하는 등 많은 일들을 이루셨다”고 밝혔다.

신태범 박사의 5남중 장남인 신씨는 “아버지께서는 자식들에게 자신의 가업을 물려받으라는 강요없이 자유스럽게 자식들의 뜻에 맡기는 교육을 시켰다”며 “할아버지께서 자식들에게 자율적인 교육을 시켰던 가풍이 이어진 것”이라고 말했다.인천에서 태어난 토박이답게 신씨는 아버지에 이어 현재 지인들과 함께 인천의 향토연구에 몰두하고 있는 등 인천사랑을 위해 힘을 쏟고 있다.신씨는 현재 한국인권재단 이사장을 맡고 있으며 조선일보 파리특파원과 사회부장, 논설위원, 서울올림픽조직위원회 전문위원 등을 역임했다.

2.우리나라 근대식 군함의 효시 - 양무호, 광제호

우리나라 근대식 군함의 효시로는 1903년 인천항에 닻을 내린 '양무호(揚武號)'와 그 이듬해 서해안 경비를 위해 만들어진 '광제호(光濟號)'를 꼽는다.국내에서 군함 도입을 계획한 것은 1902년. 당시 고종황제는 해군창설을 위해 일본에 군함 구입을 의뢰했고, 다음해 미쓰이물산합명회사(三井物産合名會社)가 군함을 납품함으로써 4월 15일 인천항에 국내 첫 근대식 군함이 선을 보이게 된 것이다

대한제국 최초의 군함 양무호

1907년 일제에 의해 무장해제된 후 선원실습선으로 사용되던 당시의모습

고종이 1904년 도입한 광제호

고종황제는 이 군함의 이름을 “나라의 힘을 키운다”는 뜻에서 양무호라 지었다. 하지만 양무호는 원래 영국상선이었던 것을 일본인들이 조잡하게 만든 탓에 군함으로서의 기능을 제대로 발휘하지 못한 채 사라지고 만다. 결국 근대문물에 어두웠던 우리 정부를 우습게 여기던 일제가 농간을 부려 돈만 챙긴 셈이었다.

양무호는 원래 1888년 영국 딕슨사에서 건조한 팰라스호(Pallas)라는 화물상선이었다. 배의 규모는 3천4백24t, 1천7백마력으로 원양 항로에 취항했던 것을 미쓰이물산이 25만원에 구입해 일본-홍콩간 석탄운반선으로 사용했다. 그러나 배를 움직이는데 하루 43t의 석탄이 쓰이면서 골칫거리로 남자,

이 배에 고물 대포를 걸어 놓고 우리 정부에 팔았던 것이다.

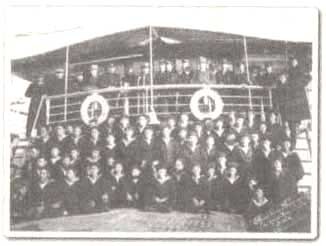

1906년 군함이 아닌 세관 감시선으로 업무가 바뀐 광제호 선상에서 사관과 선원, 세관요원들이 기념촬영한 모습

25만원에 사서 9년간 쓴 배를 55만원이란 거금에 넘겼으니 일본에 사기를 당해도 크게 당한 꼴이었다. 이같은 사실은 독일 신문에도 크게 보도돼 국제적인 비난을 받았으며, 황성신문도 “한명의 수병도 없는 상황에서 군함을 사들여 재정을 낭비했다(1903년 6월 1일자)”고 비판했다.

양무호는 인천에 닻을 내린 이후에도 배값을 지불하지 못해 4개월여 동안 일본 군함에 의해 인천항에 억류되는 수모를 당하다가 그 해 8월 22일 시운전을 거쳐 우리 군함으로서 정식 등록했다.

양무호의 초대함장은 박영효의 추천으로 관비 일본 유학생으로 선발, 동경상선학교(東京商船學校)에서 근대식 항해 교육을 받았던 신순성(愼順晟)씨가 맡았다. 신함장은 당초 일본에 건너가 해군사관학교에 진학, 국내에서 해군사관을 하려고 했으나 일본 해군사관학교가 일본인에게만 입학을 허락해 상선학교에 진학할 수밖에 없었다고 한다.

양무호는 신함장을 비롯 72명의 대원이 맡았으나 배가 워낙 낡은 데다 당초 일본이 운항기술을 전수해주겠다는 약속을 지키지 않아 많은 어려움을 겪었다. 또 군함의 연료인 석탄 대금조차 마련하지 못해 항구에 정박해 있기 일쑤였다.그러다 러·일 전쟁시 일본 해군에 강제로 징발당해 첩보함으로 사용됐으며 전쟁 후엔 화물선으로 개조, 2년만인 1905년 7월 인천항으로 다시 돌아오는 비운을 맞았다.

이후 양무호는 군함의 임무를 펴보지도 못한 채 러·일 전쟁 후 1907년 부산항에서 선원실습용으로 사용되다가 1909년 일본 해운회사 하라다상점(原田商店)에 4만2천원에 매각, 자취를 감추고 만다.

양무호 문제로 속을 태웠던 우리 정부는 일본 가와사키조선(川崎造船)에 1천56t급 광제호를 새로 건조했다. 1904년 11월 인천항에 모습을 드러낸 광제호엔 신순성씨가 다시 함장으로 부임했다. 광제호는 3인치 포 3문을 장착하고 서해안 경비를 담당했다. 하지만 광제호 역시 군함으로서의 역할을 단 1년만에 끝내야 하는 시련을 겪는다. 1905년 을사조약 체결로 인해 총독부 체신국 해사과에 소속, 인천항을 모항으로 서해안 연안관리시설과 세관 감시선으로 운영된 것이다.광제호는 1910년 한일합병이 공포되기 전까지만 해도 태극기를 게양하고 운항했다. 신함장의 장남인 '인천 한세기'의 저자 신태범박사는 “1910년 8월 29일 한일합병을 공표하기 전날 밤 광제호에 달았던 태극기를 내려 일제 36년 동안 집에서 보관해 왔다”며 “1945년 해방되던 해에 한국 기선 취항식에서 일장기와 바꿔 달았다”고 회고했다. 이 태극기는 가로 1백42㎝X세로 82㎝ 크기의 대형기로 지금의 태극기에 비해 태극 중앙선의 경사를 급하게 그려놓고 있다.

광제호는 1912년 일본이 행정정비를 단행하면서 인원감축 등 구조조정을 당한 뒤 일제가 설립한 조선우선주식회사에 넘어가 상선으로 이용된다. 이후 1918년 인천축항이 준공되면서 광제호가 항내로 접안하자 한때 서구식 대형 기선을 보려는 사람들이 모여들기도 했다.

1904년 2월 9일 러시아와 일본은 월미도 앞바다에서 전쟁을 벌였다.

인천에 해원양성소(현 인천해사고등학교)가 설립된 이후 광제호는 실습선으로 활용됐으며, 신순성씨가 선장겸 교관을 맡았다.광제호는 이어 원산-청진간 연락선으로 쓰이다 철도가 놓이게 되면서 진해로 옮겼다. 여기서 태평양전쟁 전인 1940년까지 진해해원양성소 실습선으로 이용됐고, 1941년 태평양전쟁 때 일본군사정책에 따라 석탄운반선으로 전락하고 말았다.1945년 광복 후 일본인들이 부산항을 통해 본국으로 철수하면서 광제호의 운명은 또 한번 바뀌게 된다. 신태범 박사는 "일본인들이 패망 후 철수에 이용했던 배가 광제호였다는 얘기를 세월이 한참 지난 뒤 당시 이 배를 탔다는 일인 중학교 동창에게 들었다"며 "한 나라의 해군 함정이 침략자들의 철수용 선박으로 이용된 것은 역사의 아이러니"라고 말했다.

3. 강화도에 창설된 최초의 해군사관학교

구한말 서구의 열강들은 군함을 앞세우고 한반도 연안에 빈번하게 출몰했다. 대원군의 10년 섭정을 끝내고 정치 일선에 나선 고종은 무엇보다 해양강국을 지향하고 해군력 증강에 큰 관심을 가졌다. 이를 위해 1893년 2월 기연해방영(畿沿海防營)을 근대식 해군 편제로 전환시키고 청주에 있던 통어영(統禦營·지금의 작전사령부 격)을 남양으로 옮긴 뒤 그 명칭을 해군통어영으로 바꿨다.

이어 조선정부는 해양 강국인 영국에 도움을 청한다. 서울 주재 영국총영사관을 통해 영국정부에 군함을 제공해 줄 것과 해군군사교육을 위해 영국 해군장교를 파견해 달라는 내용이었다. 이것은 당시 동북아 정세와 강대국간의 이해 관계가 얽혀 상당히 민감한 문제였다. 결국 군함 도입은 수포로 돌아가고 우선 해군 창설의 기초가 되는 해군사관학교 설립만 착수한다.

같은 해 3월 해군사관학교 설치령을 공포하고 강화도 갑곶진 근처, 현재의 구 강화대교와 신 강화대교 사이에 교사를 신축한다. 이때에 들어간 돈 1천 원은 청국에서 차관형식으로 빌렸다. 강화도 해군사관학교의 명칭은 통제영학당(統制營學堂). 당시 영국 및 미국의 관련자료에 의하면 ‘Royal Naval Academy’ ‘The Naval School’ 등으로 기록돼 있다. 굳이 번역한다면 ‘왕립 해군사관학교’라고 부를 수 있다.

해군사관학교는 사관후보생 50명과 수병 300명을 모집했다. 우선 10월에 영국으로부터 민간인 영어교사 허치슨이 파견돼 18세부터 26세 사이의 양반자제를 중심으로 구성된 사관후보생 과정을 대상으로 영어교육부터 시작했다. 이듬해 4월에 해군 퇴역 대위 콜웰과 하사관 커티스가 각각 부인을 동반하고 강화도에 도착해 군사학, 항해학, 포술학 등을 가르쳤다. 고종은 그들에게 강화읍 관청리 소재의 한옥과 그에 딸린 3,000평의 땅을 하사했다. 그들은 매일 말을 타고 10리 길을 출퇴근했다. 강화도내에서 역사상 처음으로 외국인이 거주한 이 가옥은 후에 성공회 측에서 매입하여 현재의 성공회 대학의 전신인 신학원(1914년)을 설치한다.

그러나 부국강병의 꿈을 안고 시작한 강화도 해군사관학교의 앞날은 순탄치 못했다. 1894년 1월의 동학혁명과 8월의 청일전쟁의 발발로 조선 조정은 해군사관학교 운영에 신경 쓸 겨를이 없었다. 교관들은 조선정부의 무관심 속에 급료도 제대로 받지 못하고 궁핍한 생활을 꾸려나갔다. 무엇보다 설립 초기부터 갖은 방해 공작을 펴온 일제가 청일 전쟁에 승리한 후 조선의 해군제를 강제로 폐지해 우리나라 최초의 해군사관학교는 싹도 제대로 틔워보지 못하고 끝내 문을 닫게 되었다. 학생들은 허치슨 교관을 따라 한성영어학교로 간 몇 명을 제외하고 대부분은 육군으로 군복을 갈아입었다.

출처1

-월간 굿모닝 인천 2001년 9월호의 내용을 발췌하여 편집하였음을 밝힙니다-

출처2

http://www.jegonet.com/cgi-run/technote/read.cgi?board=incheon_news&nnew=2&y_number=345

출처3

유용원님의 자료실입니다.

'인천이야기' 카테고리의 다른 글

| 한국이민사박물관 개관의 의미 (0) | 2023.05.06 |

|---|---|

| 인천을 평화상징의 도시로 (0) | 2023.05.06 |

| 이민 한세기’ 발자취 따라 재조명 (0) | 2023.05.06 |

| 인천 개항장 일대를 걷다 (0) | 2023.05.06 |

| 근대건축문화의 보고寶庫, 인천仁川 (0) | 2023.05.06 |