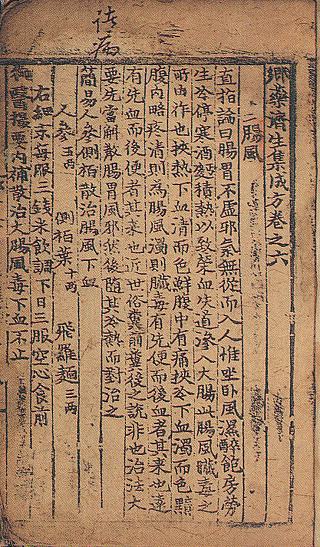

향약제생집성방(鄕藥濟生集成方)

인천의문화/인천의문화재

종 목 보물 제1178호

명 칭 향약제생집성방(鄕藥濟生集成方)

분 류 기록유산 / 전적류/ 목판본/ 관판본

수량/면적 1책

지 정 일 1993.11.05

소 재 지 인천 연수구

시 대

소유자(소유단체) 이길녀

관리자(관리단체) 가천박물관

일반설명 | 전문설명

이 책은 고려시대 김희선 등이 모은 『삼화자향약방』과 조선시대 권중화가 펴낸 『향약간역방』을 중심으로, 당시의 의료경험과 의학서적을 참고, 보충하여 태조 7년(1398)에 펴내고, 이듬해 김희선이 강원감영에서 간행한 의학과 약학에 관한 서적이다.

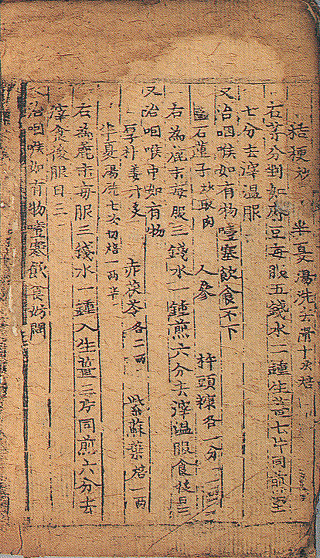

『향약제생집성방』총 30권 가운데 제6권으로 완질이 아니다. 목판의 크기도 다소 차이가 있을 뿐만 아니라, 누락된 부분도 있어서 자세한 내용을 다 파악할 수는 없으나, 권근의 『양촌집』과 김성수의 『한의학서지 발전에 관한 고찰』에 의하면 그 간행경위와 약방문 수록 범위 등을 대략 유추할 수 있다. 즉 전 30권에는 ‘338종의 질병의 증상과 2,803종의 약방문을 수록하고 있으며, 당시의 의료경험을 개괄적으로 설명한 다음, 약방문을 질병의 부문별로 제시하고 그에 따르는 설명을 하고 있다’고 한다.

특히 이『향약제생집성방』은 세종 15년(1433)에 간행된 『향약집성방』의 기초가 될 뿐만 아니라, 한국에서 자생하는 약초로 우리나라의 풍토와 체질에 맞는 향약을 개발, 적용하였다는 점에서 그 가치가 매우 높다.

이 책은 김희선(金希善) 등이 수집(收集)한 고려조(高麗朝)의『삼화자향약방(三和子鄕藥方)』과 선초(鮮初) 권중화(權仲和)가 서찬(徐贊)에게 명(命)하여 편찬케 한「향약간역방(鄕藥簡易方)」을 중심으로 하여, 권(權) ·김(金) 이인(二人)등이 종래(從來)의 의료경험(醫療經驗) 및 의서(醫書)들을 참고 또는 채집(採集), 보충(補充)하여 제생원(濟生院)에서 태조(太祖)7년(1398)에 편찬하고, 이듬해(1399)에 김희선(金希善)이 강원도(江原道)에서 간행(刊行)한 의약서(醫藥書)이다. 총 30권(卷)으로 뒤에 우마의방(牛馬醫方)을 덧붙였으며 목판본(木版本)으로 간행(刊行)되었다.

이 책은 30권중(卷中) 제(第)6권(卷)으로 완질(完帙)이 아니며, 이것도 중반부(中半部) 이후는 판심(版心)에‘권오(卷五)’로 나타나고 있을 뿐만 아니라 광곽(匡郭)의 크기도 다소 차이가 있어 재고(再考)의 여지가 없지 않다. 그러나『향약제생집성방(鄕藥濟生集成方)』이란 권수제(卷首題)는 분명하다. 특히 처음 발견된 유일본(唯一本)(단 김성수(金聖洙)는 경북대(慶北大) 남권희교수(南權熙敎授)가 발굴(發掘)한 것이 있다 함)이란 점에서 서지(書誌) 특히 의약서인쇄사연구(醫藥書印刷史硏究)에 중요한 자료로 평가된다.

본서(本書)는 낙질(落帙)이어서 자세한 내용을 파악할 수 없으나, 권근(權近)의 문집(文集)인 양촌집(陽村集) 제17권에 수록(收錄)된‘향약제생집성방서(鄕藥濟生集成方序)’와 김성수(金聖洙)의‘한의학서지(漢醫學書誌)의 발전(發展)에 관한 고찰(考察)’에 의하여 편간경위(編刊經緯)와 약방문(藥方文) 수록범위(收錄範圍) 등을 대략 유추(類推)하여 알 수 있다.

전질(全帙) 30권에는 ‘338종의 각종 질병(疾病)의 증상과 2,803종의 약방문(藥方文)을 수록(收錄)하고 있으며 종래(從來)의 의료경험(醫療經驗)을 개괄(槪括)한 다음, 약방문(藥方文)을 질병(疾病)의 부문별(部門別)로 제시(提示)하고 각각 그에 따르는 설명(說明)을 하고 있다’고 김성수씨(金聖洙氏)는 적고 있다.

이『향약제생집성방(鄕藥濟生集成方)』은 세종(世宗)15년(1433)에 간행(刊行)된『향약집성방(鄕藥集成方)』의 기초가 되었다. 그리고 특히 한국(韓國)에서 자생(自生)하는 약초(藥草)로 우리의 풍토(風土)와 체질(體質)에 알맞는 향약(鄕藥)을 개발(開發), 적용(適用)하였다는 점에서 그 가치가 더욱 높다.

'인천의 문화재' 카테고리의 다른 글

| 신응경(神應經) (0) | 2023.06.10 |

|---|---|

| 태산요록(胎産要錄) (0) | 2023.06.10 |

| 경률이상<권제1>(經律異相<卷第一>) (0) | 2023.06.10 |

| 대방광불화엄경정원본<권제31>(大方廣佛華嚴經貞元本<卷第三十一>) (0) | 2023.06.10 |

| 초조본유가사지론<권제53>(初雕本瑜伽師地論<卷第五十三>) (0) | 2023.06.10 |