'인텔리'문화예술인 아지트

인천의문화/김윤식의도시와예술의풍속화 다방

2011-10-24 21:41:42

정답거나 혹은 권태로운 지식인의 房

프롤로그 3 -'인텔리'문화예술인 아지트

▲ 1935년 6월6일 동아일보에 실린 칼럼. 다방과 예술인에 대한 부정적인 시각을 엿볼 수 있다.

초기 다방이 동호인 체제 비슷하게 운영되다가 1920년대 후반에 들어오면서는 인텔리 문화 예술인들이 직접 다방을 열고 경영하는 시대를 맞게 된다. 이렇게 된 데에는 모던 풍조의 유행도 유행이었지만, 다방이 이들 인텔리들에게는 번잡한 세속도시로부터 잠시나마 일탈이 가능한 '별건곤(別乾坤)'이자 휴게소요 안식처로 인식되었기 때문이다. 다방은 모더니즘을 경험하고 흡수하는 창구요, 또 자기들끼리 사색과 담소를 나누면서 예술가적 자각을 갖게 하는 아지트였던 것이다.

스스로 네 개의 다방을 열고 개업했으나 경제적으로는 손실만 입었다는 이상(李箱)은 "다방의 일계(一憩)가 신선한 도락이요, 우아한 예의가 아닐 수 없다"고 다방에 대해서 극찬을 한 사실은 당시 이 땅의 문화 예술인들이 다방에 대해 가지고 있던 안식처나 낙원 의식의 대변(代辯)이라 해도 좋을 것이다. 당시 문화예술인들이 가졌던 다방에 대한 사고나 관념의 일단을 읽을 수 있는 기록들이 있다.

음악평론을 하던 구왕삼(具王三)은 "오늘 도시에 사는 유한자(有閑者) 인테리 군(群)으로서 이 찻집의 존재란 자기 사랑방보다 더 정다운 휴게소가 되어 있다"고 했거나, 연극인 복원규(卜元圭)처럼 "그 센티한 레코드, 담배연기, 찻김에 싸여 한동안 미처도" 본다고도 했다. 모더니즘 소설을 쓴 여류작가 이선희(李善熙)는 한 걸음 더 나아가 대단한 다방 예찬론을 편다.

#. 티-룸 이것의 탄생은 퍽이나 유쾌한 일이다. 활동사진에도 싫증이 난 내게 유일한 사교장이다. 일전 어떤 잡지에 찻집이 너무 많아서 차만 마시면 사느냐고 하기는 했지만. 장곡천정(長谷川町)으로 가다가 '낙랑 파라' 이 집을 내가 제일 좋아한다. 쏙 들어서면 그 화려하고 경쾌한 맛이라니. 현대인의 미감을 만족시킨다. <중략> 위선 빈자리를 골라 앉았다. 커피를 가져 왔다. 가느다란 김이 몰몰 난다. 흑 들이켰다. 그 향기로운 맛이란-. 그래, 집에서 숭늉을 마시고 있어? 맞은편 벽에 반나체의 여인 초상화가 걸렸다. 보면 볼수록 눈을 옮길 수 없게 매력이 있다. 서양 배우의 프로마이드도 뒤적거려 본다.

사람이 상당이 많이 왔는데, 그래 하루 종일 시달리다가 몇 십 분 동안이라도 이렇게 쉬어야지 꼬부라진 신경이 펴질 게다. 레코드가 돌아간다. 사람의 마음을 부드럽게 어루만져 주는 그 음향-. 모두 다 잊어버리고 아름다운 그 노래에 마음껏 취하는 복된 순간이여. <중략> 차 한 잔 또 청했다. 나는 단연이 이 사교장의 여왕이나 된 것 같은 자부심이 생긴다. 그리고 미칠 듯이 기쁘다. 레코드가 돌아간다. 나는 언제까지나 심야파(深夜派)가 되고 언제까지나 이 다당(茶黨) 여인(女人)으로 행세할 것인가.

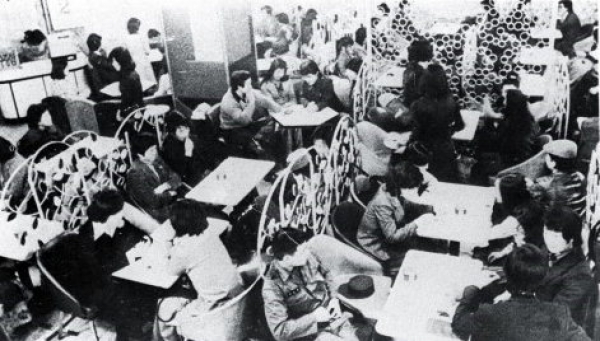

▲ 1960~70년대 다방 풍경. 당시 다방은'모던'의 상징이었다.

당시 인텔리들의 모더니즘 취향과 함께 다방에 대한 의식의 단면이 잘 드러난다. 그러나 1930년대 후반에 들어와서는 다방이 모든 문화 예술인들에게 더 이상 작품 창작의 영감을 주거나 작품을 위해 편안히 사색할 수 있는 공간이 되지 못한다. 그저 습관적으로 의식 없이 드나드는, 그리고 모더니즘의 피상적 허영심이나 채우는 공간으로 전락했다는 의식이 생겨나는 것이다.

특히 현민, 노천명(盧天命) 같은 이들은 극단적이라고 할 만큼 다방에 대해 매우 부정적인 비판을 가한다. 현민이 1938년 <조광>에 쓴 '현대적 다방이란' 글 중에 "다방이란 존재는 가장 물적으로 현대 지식인의 무기력, 무의미, 무이상, 권태, 물질적 결핍, 진퇴유곡된 처지를 나타내는 곳이다"라고 혹독하게 가한 비평이나 "찻집엘 가면 무슨 희한한 문화적 자극이나 받을 수 있을 성싶게 수선스레 흥분하는 친구를 보면 나와 함께 그가 무척 가엾고 측은해진다"는 노천명의 멸시적 비판도 있다. 노천명이 피력한 다방 혐오감을 조금 더 옮겨 본다.

#. 도대체 요새 많아진 그 다방들을 온종일 돌아보러 나온댔자 무슨 신통한 자극을 받을 게 있을까 보냐. 담배 연기로 자욱하고 흐린 공기가 독스러운 그 방안에서 야자수와 활엽수가 연기에 시달리며 마르는 양을 눈앞에 보는 것만으로도 피곤한 일이거든 자못 풍류객인 양 앉은 자리를 뜰 줄 모르며 권태를 잊어버린 친구는 또 저대로 좋은 운치가 있는지도 모르나 나는 알아들을 수가 없는 일이다.

잠시 빗나가는 이야기지만 그녀의 글 중에서 "자못 풍류객인 양 앉은 자리를 뜰 줄 모르며 권태를 잊어버린 친구는 또 저대로 좋은 운치가 있는지도 모르나"라는 구절에서 요 근래까지도 다방에서 흔히 볼 수 있었던 광경이 되살아나 웃음을 자아낸다. 입장 시간에 대한 제한이 없으니 커피 한 잔을 마시고는 종일 버티고 앉아 있거나, 수시로 이 다방 저 다방 들락거리기만 하는 사람들을 꼬집는 것인데 당시에 이런 광경이 흔히 목격되었던지 그것을 비꼬는 유행어도 있었다.

#. '멕시코'는 북편 길가의 고급 끽다점(喫茶店)! 인텔리의 총본영(總本營) 거리의 사교실이다. 대학은 마쳤지만- 하는 분들의 약소한 백동화 몇 잎으로 천하대세(天下大勢)를 개탄할 적호(適好)의 구락부(俱樂部)이다. 하루에 몇 번씩 들고나고, 들어와서는 벽을 등지고 앉아 차 한 잔에 두 시간 세 시간씩 한담은 보통이다. 악동들은 이 같은 단골손님에게 '벽화(壁畵)'라는 최고급의 경칭을 바친다.

벽에 그린 그림이 아닌 이상 그렇게 오래 벽에 붙어 앉았을 수가 있나. 1934년 <개벽> 신간호에 실린 이서구(李瑞求)의 '종로야화(鍾路夜話)'의 일부분인데 이른바 '벽화'를 코믹하게 풍자하고 있다. 그밖에 하루 종일 하는 일 없이 이 다방 저 다방 다니며 물만 마시는 사람에 대해서는 '금붕어'라는 말로 비웃었다.

주머니는 얄팍하고, 딱히 갈 곳이 없어 구석에 죽치고 앉아 레지로부터 종일토록 엽차 서빙을 받기는 하면서도 동시에 따가운 눈총도 받아야 하는 붙박이 손님! 이런 '벽화 풍조'와 여전한 문화인들의 아지트 의식은 비록 다방 혐오파의 비판을 받기는 했어도 광복과 6·25전쟁을 지나 1980년대 중반까지 고스란히, 그리고 끈질기게, 마치 무슨 전통처럼 이어져 왔다는 사실이다. 심지어 외상 차를 마시고, 어찌어찌 돈푼이나 돌게 되면 마담과 레지에게 쌍화차라도 한 잔 내서 신세를 갚거나 간단한 청요리를 시켜 사례(謝禮)를 하던 풍경까지도 비슷했을지 모른다.

다시 본론으로 돌아와 이번에는 1930년대에 들어 '우후죽순'처럼 생겨난 다방들이 점차 변화해 가는 모습을 살펴보자. 다방은 탄생 불과 6, 7년 만에 문화 예술인 같은 특정 부류만이 아니라 도시민 각 계층으로 확산된다. 1934년 5월 <삼천리> 잡지에 그 같은 사실이 드러나 있다.

극작가 유치진(柳致眞)이 관계하는 끽다점 '뿌라타나(플라타너스)'에는 극예술연구회원을 비롯하여 문인, 묵객들과 일본 학생, 총독부의 월급쟁이들이 드나든다. '낙랑파라'는 주인 이순석(李順石)이 동경미술학교를 나온 화가여서 주 고객이 대부분 화가들이었다. 거기에 일본 촌이 가까워 일본인이 많았고, 랑데부에 몸이 곤한 청춘남녀들이 가끔 찾아들었다고 쓰고 있다.

낙랑은 8개월 만에 문을 닫고 이어 김연실(金蓮實)이 운영을 맡고서는 많은 문인들이 드나들게 된다. 종로 네거리 보신각 근처의 '본아미'에는 화가가 많이 출입했고, '멕시코'에는 배우, 여급, 기생이 많이 드나들었다. "김해경(金海卿) 씨가 경영하는 것으로 종로서 서대문 가노라면 10여 집 가서 우편(右便) 페이브멘트 옆에 나일강변의 여객선같이 운치 있게 빗겨 선 집"으로 표현된 '제비'에는 화가, 신문기자,그리고 동경이나 대판(大坂)에 유학하고 돌아와 양차(洋茶)나 마시며 소일하는 유한 청년들이 많이 다닌 곳으로 나와 있다.

1920년대 후반의 초기 다방이 거의 문화 예술인들과 모던 보이 모던 걸들의 전유 공간이었던 데에 비해 불과 몇 년 지나지 않은 1930년대에 들어오자 삽시에 출입하는 계층이 다양해진 것이다. 물론 그 좀 더 뒤인 1938년의 기록에는 일반인들과 문화 예술인들의 다방이 완전히 구별될 정도로 더욱 다양한 계층이 출입하게 된다.

앞의 글에서 현민은 다방을 '차를 파는 다방'과 '차를 마시는 기분을 파는 다방'으로 그럴 듯하게 분류해 놓고 전자에는 상인, 관리, 회사원 등이 출입하고, 후자에는 예술가, 가두철인(街頭哲人), 미남자, 실업자, 전문대생 등이 드나든다고 적고 있다.

'차를 파는 다방'은 대중적이고 세속적이어서 분위기가 명랑하고 찻값이 싸다는 장점이 있지만 레코드가 좋지 않고 사내들이 급사를 했다고 한다. 그에 비해 '기분을 파는 다방'은 귀족적이고 폐쇄적인 분위기로 실내는 늘 담배 연기가 자욱했지만 레코드에서는 베토벤, 모차르트 등의 고전음악이 흘러나오며 비싼 찻값과 함께 어여쁜 모던 걸이 급사를 했다는 것이다.

이를 통해 당시의 다방이 지식인, 예술가뿐이 아니라 일반 대중에게도 널리 확산되어 있음을 알 수 있다.1938년 5월 <삼천리> 잡지에 게재된 이헌구(李軒求)의 '일다방(一茶房) 보헤미안의 수기'에도 앞서의 글과 비슷하게 '다방의 풍류'를 구분해 설명하고 있다.

#. 현대인의 다방 취미는 담배 하나 피우기 위한 휴게소로 또는 친우(親友)나 혹은 용건 있는 사람을 잠시 기다리는 대합실 정도로 이용되는바 공리적 일면이 있은 이런 분들께는 좋은 홍차나 가배나 또는 좋은 레코드가 그다지 필요하지 아니하다. 다방의 세속화라고나 할까? <중략> 그러나 다방의 존재 또는 다방의 의의로 본다면 이러한 순전한 세속적 공리성에 있다고 볼 수는 없다.

이른바 다방 취미, 다방 풍류란 일종 현대인의 향락적 사교 장소라는 대 공통 존재 이유가 있는 것이니 가령 한 친우(또는 2~3인)와 더불어 시간의 제약을 받지 아니하고 문학, 예술, 세상의 기이한 사실, 더 나아가 인생을 이야기하기 위하여 이러한 곳을 선택하는바 고급된 다방 애용가도 있을 것이요, 사랑하는 한 이성과 청담(淸談)하며 애정의 분위기에 잠기려는 세상의 많은 로맨티스트들도 있는 것이요, 최근과 같이 레코드와 영화에 대한 열이 극도로 팽일 (膨溢)한 세대에 있어서는 레코드를 듣기 위하여 또는 영화의 세계를 찾아 이 다방을 일종의 공동 아지트로 해서 기분좋게 유창(悠暢)하게 모여들기도 한다.

이상에서 본 것처럼 1930년대 말에 이르면서는 다방을 '문학, 예술, 세상의 기이한 사실, 더 나아가 인생을 이야기하기 위하여 선택하는' 안식처요 모던의 공간으로 생각하는 부류와 아무런 '희한한 문화적 자극도 받을 수 없는' 무익한 장소로 여기던 부류, 이렇게 두 가지 대립적인 태도를 보게 된다. 더불어 다방이 이제 더 이상 문화 예술인들만의 전유 공간이 아니라 널리 일반 대중의 휴게실화하는 추세를 보게 된다.

/김윤식(시인)

'김윤식의 다방이야기 - 도시와예술의풍속화 다방' 카테고리의 다른 글

| 항도 인천에의 다방 전래- 최초의 모던다방'파로마' (0) | 2023.06.22 |

|---|---|

| 항도 인천에의 다방 전래 - 아펜젤러가 마신 대불호텔의 커피 (0) | 2023.06.22 |

| 문화공간·문학현장으로서의 다방 (0) | 2023.06.22 |

| 다방의 국내 등장 (0) | 2023.06.22 |

| 다방이라는 공간, 그 풍속화 (0) | 2023.06.21 |